DIYBIO ET EMPOWERMENT : LE POUVOIR INVISIBLE À PORTÉE DE MAIN

Le texte qui suit prend pour point de départ ma visite d’Ars Electronica en septembre dernier où, m’a-t-il semblé, le bio-art avait une forte présence, on aurait presque pensé qu’il s’agissait d’un sous-thème. Suite à ce constat, deux projets en particulier ont fait leur place dans mes réflexions art-science : Future Flora de Giulia Tomasello et Microbiome Rebirth Incubator de François-Joseph Lapointe et Marianne Cloutier. Les questions de l’empowerment et de la possibilité d’une prise de pouvoir sur son propre corps en font des projets où la science ouvre une voie de communication avec le monde extérieur. Semblablement, Salivam de l’artiste WhiteFeather Hunter qui était en résidence de recherche-création l’année dernière à Sporobole (en collaboration avec l’Université de Sherbrooke) contribue à construire des ponts entre une science hermétique et une forme d’appropriation DIYbio qui viendrait briser les balises disciplinaires.

Perdue dans le 3ième sous-sol à Ars Electronica

En septembre dernier je me rendais pour la première fois au fameux festival Ars Electronica, le plus ancien des événements d’art nouveaux médias – la toute première édition avait lieu en septembre 1979, ce qui le situe à l’aube de la crise de la quarantaine ! À Ars j’ai vu plus que je n’imaginais être capable voir. L’ampleur de l’événement est difficile à figurer, et il est presque impossible de tout découvrir sans se mettre à scanner à certains moments. Il est, dans tous les cas, absolument impossible d’assister à l’entièreté du programme de conférences. À tel point qu’on se demande – c’est en tout cas la question que je me suis posé – à combien de publics cibles différents s’adresse l’événement ? Cinq, dix, quinze ? Car pour créer de tels overlaps d’activités, il faut être drôlement confiant en sa capacité de remplir les salles. De mon questionnement découle cette observation : plusieurs publics sont effectivement visés par l’ensemble du programme. L’habituel public de l’art médiatique bien entendu, mais aussi une audience plus familiale et, à l’opposé du spectre, un public très pointu s’intéressant à l’innovation et à l’univers des start-ups, de la recherche-création universitaire aussi. Je dis « à l’opposé du spectre » mais en réalité, par la manière dont sont présentés les projets et leur mise en espace très dynamique, l’événement réussi à mélanger ces publics de manière remarquable. Déjà en brouillant les pistes entre la nature des projets, en associant dans un même espace des œuvres, des démos et des expérimentations, en multipliant les espaces de présentation aussi, puis en aménageant des rencontres et une promiscuité entre œuvres nouveaux médias et produits technologiques – une stratégie un peu plus risquée, pour ne pas dire cavalière – on peut conclure que les publics n’ont pas trop le choix de se mélanger. Il y a certainement du bon et du moins bon dans cette façon de faire. Cela dépend de notre positionnement : plutôt puriste ? Inclusif ? Indécis ?

Dans ce lieu labyrinthique et immense qu’est PostCity – un ancien tri postal, splendide bâtiment industriel, vaste et complexe – se côtoyaient donc de nombreuses expositions. D’abord une partie de l’exposition thématique s’y trouvait présentée au rez-de-chaussée, avec la plupart des expositions de type « maker faire » / expérimentations art-science / start-ups / R & D technologique, de même que l’une des expositions Campus Ars Electronica, regroupant plusieurs micro-expos de type recherche-création de plusieurs universités à travers le monde. Le réseau montréalais Hexagram – regroupant l’Université Concordia, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et l’Université de Montréal – y avait une forte présence cette année. Je reprends mon souffle 30 secondes ici pour préciser que je ne vais pas faire une présentation détaillée d’Ars Electronica 2018 ni même tenter d’en clarifier l’organigramme d’activités et d’expositions. Non seulement je ne suis pas certaine de pouvoir y arriver sans platement reproduire le contenu du programme imprimé, ce qui serait sans intérêt, au surplus on y perdrait ce sens d’un foisonnement frôlant la confusion – que je tente actuellement de transmettre – et qui est beaucoup plus fidèle à la réalité qu’une quelconque dissection détaillée de ce qui s’y trouvait présenté. Comme je dis parfois : « this is not about the food, it’s about the mood » – interprétation libre ici. Ne pas oublier que mes propos sont aussi ceux de quelqu’un qui s’y rend pour la première fois. Je suppose qu’après dix ans de visites d’Ars Electronica, on aiguise son sens de l’orientation et on apprend à lire entre les lignes du programme.

Le thème de cette 39e édition était « ERROR – The Art of Imperfection ». Magnifique thème. Mais est-il seulement possible de créer une réelle cohésion thématique dans le cadre d’un si vaste événement ? Ce que j’ai vu me permet d’en douter, du moins en terme d’expositions (j’ai eu l’impression qu’il y avait une meilleures résonance avec le programme de conférences cependant). Cela dit, j’ai aussi eu le sentiment – et je ne suis pas la seule – qu’une sorte de sous-thème informel de type bio-art émergeait du lot, et hantait les sous-sol de PostCity. À l’étage nommé le « bunker », dans ce qui semblait être le 2e ou 3e sous-sol du bâtiment, se trouvait plusieurs œuvres dont l’affiliation bio-art ne faisait aucun doute. Et plus on descendait dans les entrailles du building, plus les œuvres devenaient étranges, je pense notamment à Amygdala de Marco Donnarumma. Choix curatorial ? Probablement. Sensibilité scénographique très certainement, ce à quoi oblige de toute façon l’architecture industrielle du lieu et ses particularités, pas toujours accommodantes pour les œuvres présentées.

Mais le bio-art n’était pas que caché sous terre. Il s’en trouvait au grand jour à l’étage principal de PostCity, de même que dans les expositions satellites qu’on pouvait visiter un peu partout à travers la ville. Deux projets en particulier ont retenus mon attention : Future Flora de la chercheure et designer interactive Giulia Tomasello faisait partie des Starts Prize 2018 présentés au rez-de-chaussée de PostCity ; et Microbiome Rebirth Incubator de François-Joseph Lapointe et Marianne Cloutier, présenté dans le cadre de l’exposition « Taking Care » d’Hexagram, à la galerie de la KunstUniverstät. Plusieurs projets ont retenu mon attention dans la globalité de l’événement, mais dans le contexte de nos réflexions art-science, j’ai perçu une résonance entre ces œuvres ; de même qu’avec le projet Salivam de l’artiste WhiteFeather Hunter qui était en résidence de recherche-création à Sporobole (en collaboration avec l’Université de Sherbrooke) l’année dernière, de l’automne 2017 à l’automne 2018 – et qui faisait également partie de l’exposition « Taking Care », où elle présentait le projet Aseptic Requiem.

Là où fleurit le futur

Là où fleurit le futur

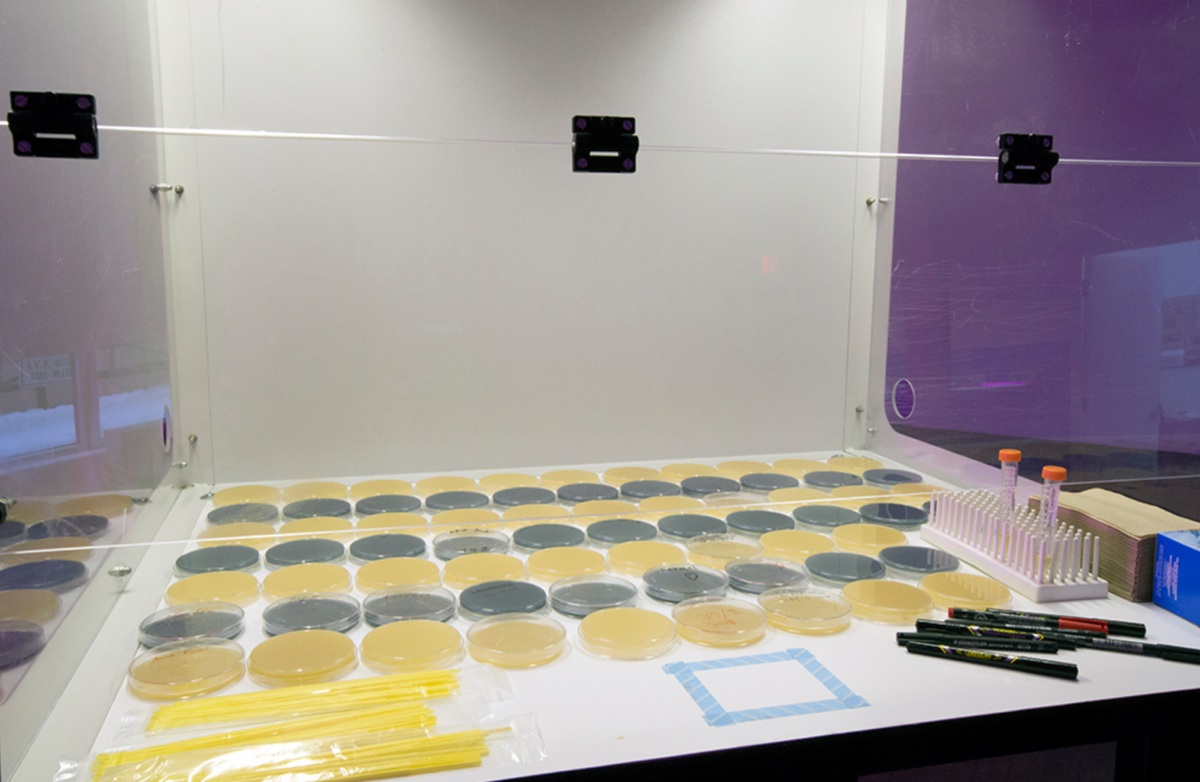

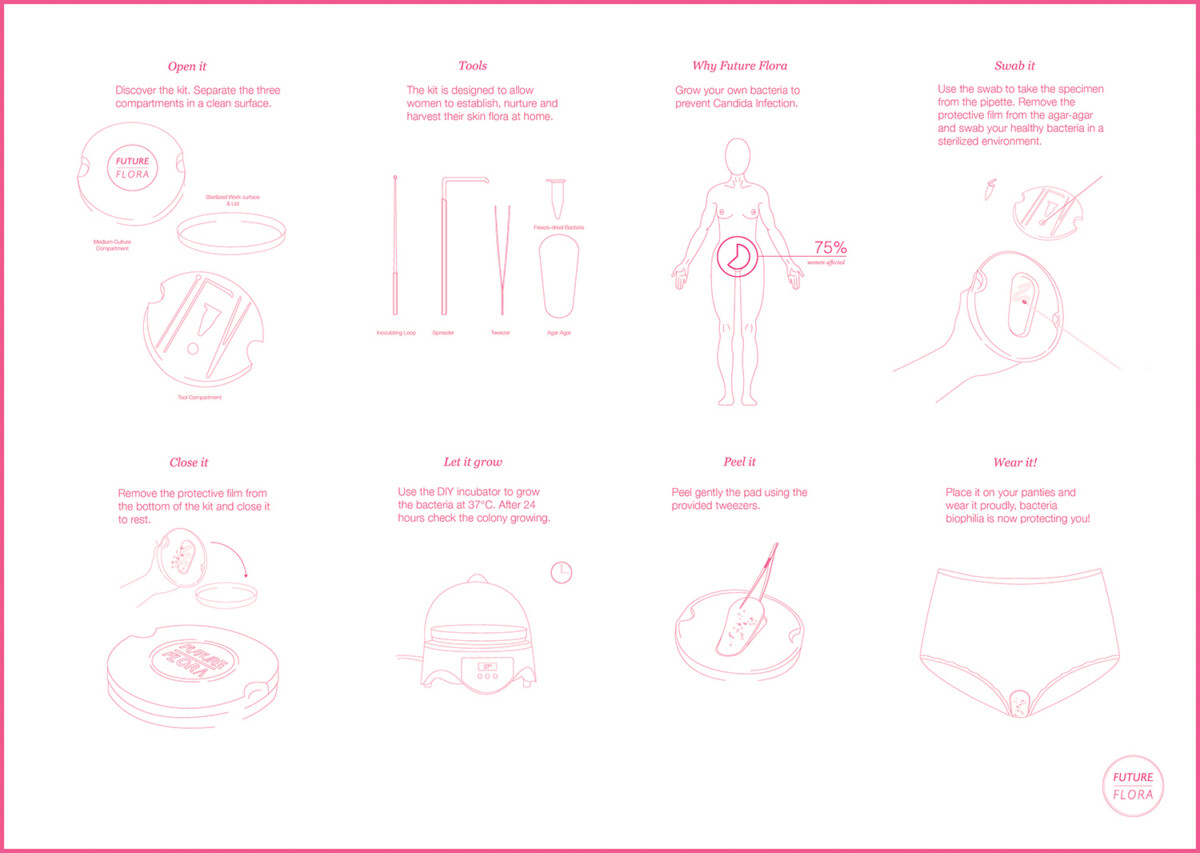

Dans le cas de Future Flora, on parle d’exploration artistique d’un potentiel technologique, mais parle-t-on vraiment d’art ? Cette distinction est-elle importante ? La question ne sera pas ici résolue, mais gardons-là en tête. Créée par Giulia Tomasello, chercheure et designer interactive basée au Royaume-Uni, Future Flora est un kit DIY permettant aux femmes de cultiver et de récolter un microbiome susceptible de prévenir et/ou guérir les infections vaginales. Le KIT comprend les outils nécessaires afin de cultiver un pad de probiotiques pouvant ensuite être porté dans les sous-vêtements. Packagé de manière à rendre accessible, et même attrayant, le fait de prendre le contrôle sur sa santé, ce projet-produit devient le symbole agissant d’une célébration de la biophilie féminine (female biophilia). Cette rencontre entre la médecine et les technologies de la santé, proposé en mode self-care DIY, place dès lors l’usagère dans un rôle de contributrice active au développement des connaissances scientifiques dans ce domaine.

En outre, Future Flora était présenté dans le cadre des Starts Prize 2018, où il a remporté le « Grand Prix Exploration artistique », décerné pour un projet où « l’appropriation par les arts peut fortement influencer ou modifier l’utilisation, le déploiement ou la perception de la technologie ». Précisons que le Starts Prize est un concours annuel et une initiative de la Commission européenne visant à « favoriser des alliances entre technologies et pratiques artistiques, qui mettent en œuvre les politiques européennes en faveur de l’innovation et profitent également au monde de l’art. L’accent est mis sur les personnes et les projets qui contribuent à la maîtrise des défis sociaux, écologiques et économiques auxquels ce continent est confronté. » (traduction libre, https://starts-prize.aec.at/en/). Les partenaires culturels du programme étant BOZAR (Bruxelles, BE), Ars Electronica (Linz, AT) et WAAG Technology & Society (Amsterdam, NL), les résultats du concours bénéficient de ces trois vitrines de diffusion.

Je ne saurais dire si c’est ma sensibilité féminine qui fut interpellée la première, ce qui aurait immédiatement généré un capital de sympathie pour le projet ; ou si c’est l’ambiguïté de ce dernier qui a suscité mon intérêt. Car à la question « est-ce de l’art ? », le simple fait de ne pas trouver à répondre indique, à mon sens, qu’il y a là quelque chose à examiner et à réfléchir. Il est vrai que l’inclassable se retrouve souvent du côté de l’art contemporain : champ culturel des plus inclusifs très certainement, toujours prêt à se dépasser lui-même et accueillir des propositions audacieuses qui lui font faire des sauts en avant, flirtent avec l’avant-garde et nous laissent avec des points d’exclamation et d’interrogation dans les yeux, ou des étoiles et des confettis, c’est selon. Et c’est tout à son avantage, même si cela nous laisse parfois confus et perplexes. Ces perplexités sont les signes d’une certaine santé : elles nous disent que la machine à réflexion est bien en marche, que ses mécanismes fonctionnent toujours.

Quand je pense à Future Flora je me dis que son caractère expérimental, son statut de prototype et son approche atypique de projet-produit le situe dans le sas d’un contexte purement industriel, et ce sas est grand ouvert sur le milieu artistique. Tant que le projet n’aura pas épuisé son discours critique, il restera dans le champ de l’art. Ce qu’il a à dire – bien plus que ce qu’il a à montrer – lui octroie une forme d’appartenance artistique. Nous sommes ici dans un nouveau régime de l’art où la dimension discursive, aussi conceptuelle et spéculative soit-elle, prend ancrage dans un univers matériel très concret et fonctionnel. L’action suggérée par le discours porte en elle le réel. Et c’est peut-être là l’une des qualités des projets dits art-science : ils s’ancrent dans le réel, dans la possibilité d’agir sur le réel. Bien que ces projets naissent d’une forme de spéculation, dès qu’ils s’approchent d’une mise en forme, ils prennent contact avec la réalité tangible et font un pas de côté, en dehors du rang des possibles – ils changent subrepticement de régime.

Au surplus, et comme pour appuyer cette idée d’ancrage dans le réel, Giulia Tomasello travaille actuellement sur Alma, un projet parallèle à Future Flora. Il s’agit, en quelque sorte, d’un « reverse engineering » du premier projet où des biocapteurs portables permettent de surveiller et d’analyser les pertes vaginales. Par la détection du pH et de l’acide lactique à partir de pertes vaginales, il est possible d’aider à diagnostiquer l’état de la santé gynécologique de la femme. Ce projet-ci ne suit pas les traces spéculatives de la recherche-création, il s’inscrit clairement dans une optique de sciences appliquées : découlant du premier, il devient une sorte de « produit » dérivé d’un projet initialement artistique.

Renaître et reprendre contrôle

C’est dans le cadre de l’exposition « Taking Care » (Campus Ars Electronica) que l’installation Microbiome Rebirth Incubator de François-Joseph Lapointe et Marianne Cloutier était présentée. Sous le commissariat d’Anna Kerekes, l’exposition rassemblait les œuvres de vingt-trois artistes du réseau Hexagram. Prenant la forme d’un appareillage de recherche scientifique, avec fioles et incubateur liés entre eux par des tubes permettant de faire circuler les liquides, le dispositif de Lapointe et Cloutier se donne à voir pour ce qu’il est : un procédé d’ensemencement pour les nouveaux nés issus de césariennes d’urgence qui permet de rééquilibrer leur microbiome, débalancé par la césarienne. Le liquide en question est un cocktail probiotique – du liquide amniotique, littéralement – composé des bactéries vaginales de la mère et du lait maternel. L’ensemble suggère que l’on pourrait tremper le bébé dans l’incubateur ou appliquer une compresse stérilisée et imbibée par le liquide sur son visage et son corps. Comme le mentionnent les artistes : « Le projet explore symboliquement la possibilité de réparer le microbiome, en tant que moyen de redonner du pouvoir à la mère et à son enfant, et d’effacer l’expérience traumatique de la naissance par césarienne », laquelle laisse des cicatrices tant physiologiques, biologiques que psychologiques. À l’installation s’ajoute une dimension performative ponctuelle qui active le dispositif. Imitant en quelque sorte les « gestes » et les codes de la médecine, François-Joseph Lapointe et Mary Maggic – aussi artiste bio-art – simulent une séance médicale de rétablissement du microbiome.

Bien que spéculatif, il s’agit néanmoins d’un projet tout à fait vraisemblable en termes de procédé scientifique qui permettrait de rétablir l’équilibre biotique des nouveaux nés par césarienne. Semblablement à Future Flora de Giulia Tomasello, le projet de Lapointe et Cloutier nous parle d’empowerment, de cette possibilité de reprendre le pouvoir sur son propre corps. En l’occurrence il s’agit dans les deux cas de celui de la femme. Ce fait n’est pas anodin lorsque l’on pense au caractère paternaliste de la médecine traditionnelle. Longtemps le corps de la femme ne s’appartenait pas. Interprété, jugé, contrôlé par les hommes, les sous-êtres qu’ont jadis été les femmes – et ce, dans presque toutes les civilisations, occidentales ou non – n’avaient alors aucun droit sur elles-mêmes. Sauf peut-être les « sorcières », qui ont pris ce droit envers et contre tous, et qui dans bien des cas l’ont payé très cher, aux pieds des bûchers. Cette histoire avec un grand H n’est pas si lointaine – le moyen-âge c’est hier sur l’échelle de l’univers. Et bien des cultures travaillent encore très fort à réprimer les droits des femmes, droits légaux certes – de manière très officielle – mais aussi de façon insidieuse et informelle, au sein même de leur vie privée et de leur intimité.

Il s’agit aussi dans les deux cas, de spéculer pour éduquer. En faisant ressortir des faits scientifiques et en les déplaçant juste un peu, en les mettant entre guillemets et en y juxtaposant une réalité connexe mais qui n’est pas celle à laquelle ils sont d’emblée associés, on parvient alors à isoler une séquence significative qui vaut pour elle-même. On sait tous que les probiotiques nous font du bien, mais y annexer les débalancements « tabous » qu’ils peuvent guérir, et le faire de manière spéculative, en contribuant à construire un imaginaire pouvant rendre sensibles ces réalités qui restent généralement occultées, on crée alors un contexte de réflexion qui devient par le fait même une forme d’éducation. Cela fonctionne comme une mise en exergue : la phrase extraite d’un texte que l’on place tout en haut, que l’on retire de son contexte pour la faire résonner pour elle-même, parce que seule, elle dit plus et autrement qu’entre les mots en amont et ceux en aval. De la même manière, on circonscrit l’expérience scientifique qui autrement évolue dans un contexte bien plus large, et impliquant des considérations d’ordre divers, pour la placer en galerie ou en tout cas la disposer au dehors du milieu scientifique ou académique, et l’éclairer différemment pour la regarder sous des angles nouveaux.

Au-delà de ces angles singuliers offerts au regard, c’est la dimension discursive de ces projets qui est activée par leur statut indéterminé. À la question s’agit-il d’art ou d’innovation scientifique ? La réponse se trouve peut-être dans la triangulation avec le public : l’œuvre se tourne vers le public en se présentant à la fois comme une invitation à la réflexion, au dialogue et, dans une certaine mesure, à l’action. C’est un geste en trois temps qui s’adresse à l’individu et qui concerne aussi le bien commun. Art ou innovation ? Les deux très certainement, et dans son mouvement vers le visiteur, cela devient beaucoup plus encore.

Sortir du labo

Le projet Salivam de WhiteFeather Hunter, en collaboration avec le chercheur Denis Groleau de l’Université de Sherbrooke, progresse dans le même sillon que Future Flora et Microbiome Rebirth Incubator. Piloté par Sporobole et développé dans un contexte de résidence de recherche s’échelonnant sur une année entière, le résultat de cette recherche-création est actuellement présenté en galerie à Sporobole. Partant de techniques de cultures bactériennes, notamment l’isolation et la purification de souches non pathogènes de Bacillus cereus, à partir d’échantillons de sols prélevés sur le site historique du Village des Tanneries à Montréal, et de la salive de l’artiste. Le comportement de ces échantillons a révélé qu’ils étaient capables de produire une enzyme puissante, pouvant digérer le collagène. Les enzymes en question ont ensuite été extraites et filtrées, puis utilisées pour la création de dessins sculpturaux de collagène, mais aussi présenté comme un faux « produit », un satyre de crèmes dermatologiques anti-âge susceptibles d’agir sur l’apparence de la peau.

Avec la salive de l’artiste comme base de ce « produit », c’est aussi une réflexion sur l’intimité qui infuse l’ensemble du projet. L’artiste s’amuse par ailleurs à suggérer que de lécher directement le visage de quelqu’un serait tout aussi efficace en terme de traitement anti-âge – probablement plus même – que des crèmes qui insistent beaucoup trop sur la crédibilité scientifique pour faire valoir l’effectivité de leur action sur nos peaux vieillissantes. Car les enzymes elles-mêmes vieillissent, et rien n’indique que les produits packagés avec attrait sur nos comptoirs beauté soient en mesure de faire autre chose que de nous faire croire en leur pouvoir. La science, par son hermétisme, mise beaucoup sur son pouvoir de crédibilité et son autorité. Sa prise de parole indique généralement que quelque chose de « vrai » et de « vérifié » sera énoncé. Ne pas y croire frôlerait l’hérésie. C’est ici que l’empowerment et l’appropriation sont des clés. En trouvant des moyens de démonter la hiérarchie scientifique et d’y jeter des ponts liant le monde de la recherche et le monde tout court, on peut contribuer à la perméabilité des connaissances.

À l’instar de François-Joseph Lapointe, WhiteFeather Hunter a également pris le parti d’aménager une ouverture du projet vers le public, de le rendre accessible au-delà de la seule visibilité. Dans le cas de Salivam il s’agit d’une dimension participative plutôt que performative. Un « poste » de travail a été installé dans l’espace de diffusion, jouxtant vidéos et autres agencements sculpturaux, objets et artéfacts scientifiques. Il s’agit pour le public de manipuler l’enzyme en en déposant une infime portion dans un récipient de collagène pour ensuite l’identifier et pouvoir revenir constater l’action de l’un sur l’autre et suivre l’évolution de cette transformation de la matière jusqu’à la fin de l’exposition. En s’appropriant l’expérience, le public créé du lien avec un protocole scientifique qui, autrement, demeure le fait inaccessible d’une communauté fermée. Cette appropriation en galerie préfigure l’amorce d’une appropriation plus personnelle, jusque dans l’intimité – comme le suggère, dans un futur idéal, Future Flora de Tomasello, et Microbiome Rebirth Incubator de Lapointe et Cloutier. Un avenir où la science devient quelque chose qui nous concerne tous, et dont les bienfaits reproductibles le sont jusque dans nos salons, cuisines et salles de bain.

Délocalisé, du laboratoire vers l’espace de diffusion artistique, le projet s’incarne donc dans des objets et des vidéos, se met en espace, s’installe et se donne à voir. En passant de la discrétion exclusive du labo vers la visibilité publique de la galerie, le processus de recherche et l’expérience scientifique transgresse en quelque sorte sa posture habituelle, privée et privilégiée. Si des recherches comme celles de WhiteFeather Hunter, Giulia Tomasello, François-Joseph Lapointe et Marianne Cloutier parviennent jusqu’à nous, par les voies de l’art, c’est parce que leur approche est clairement transversale et tend aussi vers une certaine horizontalité en termes de hiérarchie scientifique. La transversalité permet de traverser les vases clos de certaines disciplines ; l’aspect performatif/participatif également : sortir de l’inertie est une condition nécessaire à l’ébranlement de ce qui est considéré comme établi.

–

L’une des caractéristiques du bio-art est de rendre visible l’invisible. Ce qui a cours dans nos corps est rarement décelable à l’œil nu : on se trouve le plus souvent dans la micro réalité du biologique. Et non seulement on ne voit pas ce qui se trame, mais au surplus on ne le sent pas toujours. Dans ce monde de l’indiscernable, c’est une partie de notre accès à nous-mêmes qui nous échappe. Aucune nouveauté dans ces faits. Ce qui est nouveau cependant c’est cette volonté de s’approprier des processus et des protocoles, de rompre avec une tradition scientifique étanche, de toucher et manipuler des matières et des micro-organismes, d’improviser et d’énoncer des intuitions, d’aménager des trouées pour laisser passer l’air, la lumière. Ne pas oublier que c’est grâce à cette dernière si les choses du monde nous sont visibles.

Nathalie Bachand

Image (haut) : Microscope – photo par Pawel Czerwinski (unsplash.com).

Images Future Flora de Giulia Tomasello : 1) Tom Mannion 2-6) Giulia Tomasello.

Images Microbiome Rebirth Incubator de François-Joseph Lapointe et Marianne Cloutier : Ars Electronica, vog.photo.

Images Salivam de WhiteFeather Hunter : Tanya St-Pierre.