LE CONTRAIRE DE L’ILLUMINATION

Pourquoi la peur des scientifiques n’est-elle pas racontée ? Pourquoi le doute qui s’inscrit dans la matière même des articles scientifiques est-il systématiquement omis ? Pourquoi les taches d’obscurité qui environnent les découvertes les plus fondamentales sont-elles toujours masquées ?

On aime présenter la science comme le temple de la raison. Ici, tout serait clair. Ici, tout serait logique. Ici, tout serait net et sans bavure. C’est peut-être vrai en mathématiques. Cela ne l’est certainement pas dans les autres disciplines scientifiques. Pourquoi ? Parce que les scientifiques se confrontent aux idées neuves qui émergent de leurs investigations, comme des enfants voient un clown monté sur un ressort jaillir de la boîte qu’ils ont ouverte sans demander à leurs parents. Comme ces enfants, les scientifiques ont peur. Comme eux, ils doutent de ce qu’ils voient. Comme eux, ils balbutient les premiers mots qu’ils leurs viennent. Ces mots sont faibles. Ils sont inadaptés. Ils sont tout sauf justes.

J’aimerais illustrer mon propos par trois exemples : la découverte de la quantification de l’énergie par Max Planck, la découverte du prétendu « principe d’incertitude » par Werner Heisenberg, la découverte de l’équation fondamentale du mouvement des particules élémentaires par Erwin Schrödinger.

1 | Cas d’étude n°1 : et la peur devient une constante fondamentale de la physique

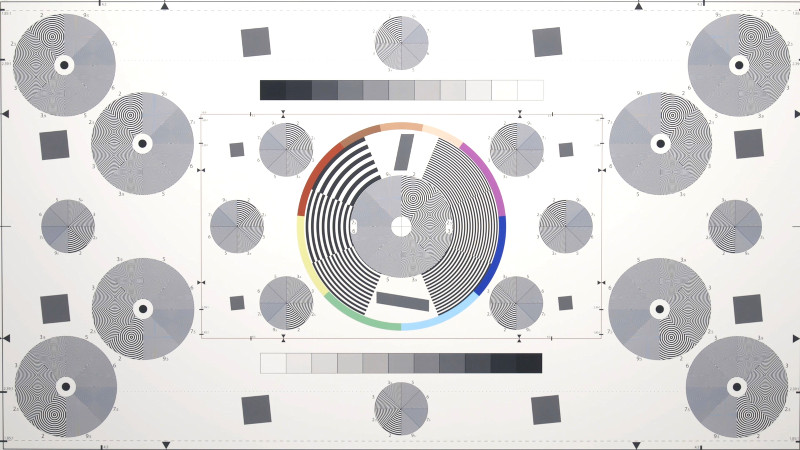

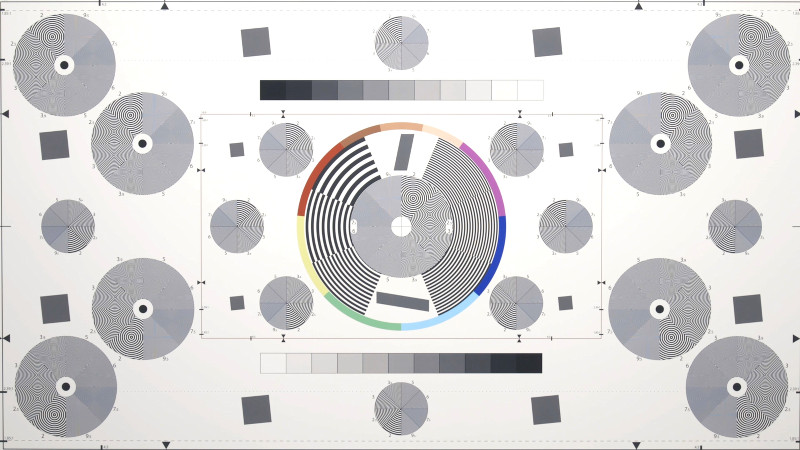

Fig 1 : Le spectre de rayonnement du corps noir (©Tom O’Haver)

La courbe de la figure 1 représente le spectre rayonné par le corps noir. Qu’est-ce que cela veut dire ? Chauffez un morceau de métal, il rougeoie : il émet de la lumière. Pour un physicien, la lumière est toujours plurielle. Ce sont des lumières, de toutes les couleurs, quand bien même nos yeux les fondraient en une seule résultante, et notre langue n’aurait qu’un seul mot : rouge, orange ou blanc.

Le catalogue de toutes les lumières émises s’appelle un spectre. Il prend la forme d’une courbe dont chaque point représente une intensité dans l’ensemble des nuances de couleurs possibles, qui sont en nombre infini. Observer la couleur d’un morceau de métal qui chauffe, c’est dessiner la courbe du spectre de la lumière émise.

À la fin du xixe siècle, la question du rayonnement d’un morceau de métal est un problème qui intrigue les physiciens. Pourtant, le protocole expérimental est élémentaire. On enferme l’échantillon de métal dans une enceinte parfaitement close, et donc noire, que l’on a percée d’un trou microscopique. Cette enceinte ainsi que son contenu représentent le corps noir. On observe la lumière qui s’en échappe tout en faisant varier la température. Mais si le protocole est élémentaire, la courbe de l’intensité lumineuse défie toutes les explications.

En 1893, le physicien allemand Wilhelm Wien propose une loi qui rend très bien compte de la partie gauche de la courbe du rayonnement : la montée rapide. Malheureusement, cette loi est en contradiction avec ce que l’on observe dans la partie située à droite : la redescente lente.

À l’inverse, deux autres physiciens anglais, John Rayleigh et James Jeans, ont établi une loi qui s’accorde très bien avec les mesures à droite du spectre, mais échoue à expliquer la partie gauche de la courbe. C’est une impasse. Personne ne possède d’interprétation satisfaisante.

Et pour cause, cette courbe n’appartient pas au continent de la physique classique. Elle est comme un débris fabriqué dans une matière étrange qui se serait échoué sur une plage, ou bien un météore. Elle appartient à un autre monde, qui est encore inconnu à cette époque, celui de la physique quantique.

Lorsque le physicien allemand Maxim Planck se lève et s’avance devant ses collègues de la Société de Physique de Berlin, le vendredi 14 décembre 1900, c’est pour délivrer une communication qu’il a intitulée Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum [1] (Sur la théorie de la loi de la distribution d’énergie du spectre normal). Dans cette communication, il va énoncer la solution théorique de ce problème. Elle tient en peu de mots : l’énergie n’est pas une variable continue, elle est quantifiée. Elle vient par minuscules paquets. De la quantification de l’énergie découle la forme du spectre complet émis par le corps noir.

Le moment de cette communication est celui, très précis, de la fondation de la physique quantique. Mais il ne s’agit pas d’un moment de gloire tel qu’on a l’habitude de le représenter. Car la solution qu’il énonce demeure pour Max Planck comme une sorte de mystère. Elle est à ce point impensable qu’il ne la voit pas. Il ne la reconnaît pas pour ce qu’elle est.

C’est pourquoi ce jour-là, Max Planck rapporte un simple artifice de calcul. Celui-ci permet, explique-t-il, un peu embarrassé, de reproduire entièrement la courbe du spectre du corps noir, d’une façon assez incongrue, insiste-t-il, mais en même temps suffisamment précise pour qu’il ait éprouvé le besoin de partager ce résultat. Dans le débat qui s’ensuit, Max Planck se refuse à toute force de donner un sens à cet artifice de calcul. En vérité, ce qu’il a trouvé l’effraie.

Dans la communication originale de Planck, le quantum d’énergie apparaît sous la forme d’une constante qu’il nomme h. C’est la constante fondamentale de la physique quantique. Plus tard, il racontera que cette lettre était mise pour « Hilfe ! » : Au secours !

Qu’a-t-il vu, Max Planck, au moment où il a découvert la mécanique quantique ? Quelle image s’est formée au fond de sa pupille à cet instant, dont il a conçu une peur violente autant qu’irrépressible, autant qu’instantanée ? Il a vu une chose monstrueuse apparaître brusquement, comme un clown sort de sa boîte, sans prévenir.

On pourrait croire que sa découverte pour Max Planck comme une illumination. C’est tout le contraire. Les ténèbres lui tombèrent dessus. Il faudra des années de recul, et l’aide d’Albert Einstein, pour qu’il comprenne la portée véritable de sa communication.

On nous enseigne qu’une découverte se présenterait toujours, au moment où elle se produit, dans une limpidité tellement cristalline qu’elle acquerrait instantanément un caractère d’évidence. C’est l’image de l’ampoule électrique qui s’allume, et la clarté se répand soudain. Cette image est tout simplement fausse.

2 | Cas d’étude n°2 : Le prétendu « principe d’incertitude d’Heisenberg » : trois mots, deux erreurs.

Les constantes fondamentales de la physique ne sont pas les seules à conserver la trace de la confusion mentale qui se produit dans le cerveau de celui qui découvre, au moment où il découverte. Il y a aussi les mots. Il y a les expressions. Il y a peut-être tout le langage, si tant est qu’on puisse le dater. C’est le cas du prétendu « principe d’incertitude d’Heisenberg » : trois mots, deux erreurs.

On le sait depuis les travaux de Louis de Broglie, on observe une dualité essentielle, au niveau le plus fondamental, entre une particule et une onde, c’est-à-dire une vibration. Ce sont les deux faces d’une même réalité. Cette dualité fonctionne comme une correspondance. À toute vibration, on peut associer une particule dont l’énergie se déduit de la mesure de la fréquence, et réciproquement. La question qu’explore Werner Heisenberg en janvier 1927 est celle-ci : que se passe-t-il si l’onde n’est pas infinie, comme on a l’habitude de le penser, mais finie, comme c’est toujours le cas ?

Cette situation soulève un problème mathématique d’apparence très bête. Dans le cas d’une onde finie, on ne peut pas mesurer la fréquence avec une précision absolue. Les mots sont importants : ce n’est pas qu’on ne sait pas (un problème d’incertitude), c’est qu’on ne peut pas (un problème d’indétermination).

On peut le comprendre simplement. La fréquence, c’est le nombre de battements de l’onde divisé par sa durée. Le numérateur (le nombre de battements) est un nombre entier qui évolue de manière incrémentale, alors que le dénominateur (la durée) est un nombre réel. C’est une quantité qui évolue continument, par valeurs infinitésimales.

Pour une onde infinie, cela ne pose pas de problème particulier. La fréquence est définie sans ambigüité. Pour une onde finie, en revanche, on trouve un intervalle de durées qui correspondent au même nombre de battements. En pratique, cet intervalle est petit, mais il a une conséquence fâcheuse : la définition de la fréquence est alors entachée d’une incertitude.

S’il y a plusieurs durées possibles pour le même nombre de battements, alors il y a plusieurs valeurs possibles de la fréquence. Cette incertitude est irréductible. La fréquence est un concept qui n’a de sens que pour une onde infinie.

Le résultat que trouve Heisenberg lorsqu’il transpose ce problème dans le cas d’une particule est difficile à comprendre. Ses conclusions sont paradoxales. Les précisions sur ce que l’on appellerait couramment « la position » et « la vitesse » de la particule sont liées. Concrètement, plus vous cherchez à connaître l’extension de la particule, moins vous savez précisément quel est sa vitesse, et réciproquement.

Il ne s’agit pas d’un principe, mais d’un résultat démontrable. Il ne s’agit pas d’incertitude, mais d’indétermination. Pourtant Werner Heisenberg ne le comprend pas ainsi.

Dans son article original intitulé Uber den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik[2] (À propos du contenu intelligible de la théorie de la cinématique et de la mécanique quantique), il utilise trente fois le terme « ungenauigkeit » (incertitude) pour décrire ce qu’il a trouvé. Il lui faudra un peu de recul pour comprendre qu’il s’agit d’une propriété d’indétermination (« unbestimmtheit »). C’est ainsi que cette confusion initiale perdurera jusque dans le langage courant des scientifiques, de la même manière, et pour la même raison, qu’on appelle encore les habitants natifs de l’Amérique des « indiens ».

3 | Cas d’étude n°3 : la découverte de l’équation fondamentale des particules élémentaires

On doit à Erwin Schrödinger l’une des découvertes majeures du XXe siècle en physique. L’équation qui porte son nom désormais est l’équivalent pour les particules élémentaires de l’équation de Newton pour la mécanique classique.

L’article original date du 3 septembre 1926[3]. Le raisonnement que Schrödinger met en œuvre dans ce texte est simple à décrire. Si les particules se comportent comme des ondes, ainsi que l’a montré Louis de Broglie deux ans auparavant, alors ces particules devraient obéir à une équation d’onde.

Non seulement Erwin Schrödinger réussit à écrire cette équation, mais il la résout dans le cas d’un électron soumis à l’attraction d’un proton. Ce faisant, il démontre par la théorie un résultat fondamental qui n’existait jusqu’alors que sous une forme expérimentale : les niveaux d’énergie de l’atome sont quantifiés. Erwin Schrödinger trouve ainsi par le calcul le spectre de l’atome d’hydrogène.

« Une particule mouvante n’est rien d’autre que la mousse qui apparaît sur les ondes radiatives qui forment la matière du monde », écrira-t-il. Mais comment décrire cette mousse ?

-Dans le cas de l’équation de Newton, l’observable fondamentale, nous le savons, c’est la position de la matière mouvante. Résoudre l’équation de Newton signifie trouver l’évolution de la position de la matière sous l’influence des forces environnantes.

Mais quelle est l’observable fondamental dans le cas de l’équation de Schrödinger ? Quelles sont ces ondes qui permettent de décrire le monde quantique ? Lorsqu’il publie son article, Erwin Schrödinger ne nomme pas cette onde. Il lui associe un symbole mathématique, y. Son interprétation est la suivante : y décrit la répartition de la charge de l’électron.

Mais cette interprétation est erronée. Elle sera très vite discréditée.

Au moment où Erwin Schrödinger publie l’une des découvertes les plus importantes de son siècle, en science, il ne sait tout simplement pas ce qu’il a compris. Il est frappé de cécité devant sa découverte.

La question est tellement fondamentale pour la physique qu’elle mobilisera immédiatement toute la communauté, sous la forme de débats acharnés, dont certains sont devenus légendaires. Ces débats dureront des années. Ils sépareront les hommes en écoles de pensée. Ils rebondiront de multiples fois. Ils ne sont peut-être même pas encore achevés.

Du point de vue du processus de production de nouveauté, peu importe la réponse qui perdure (cette onde représente la densité de probabilité de présence de la particule dans l’espace des configurations), et qui lui a donné son tour définitif (Max Born). L’essentiel est ailleurs. Non seulement l’innovateur n’a pas trouvé le sens de ce qu’il avait apporté au monde, mais ce sens n’existait pas dans l’article original qu’il a publié.

4 | Découverte versus invention

Cette peur, ces balbutiements, ces mots inadaptés font partie de la science. Ils n’enlèvent rien à la grandeur de ces histoires de découvertes. Bien au contraire. Ils sont à mes yeux des évidences supplémentaires de la difficulté fondamentale qui est celle de fouiller l’inconnu. Ils sont autant de cicatrices du combat des hommes contre les ténèbres qui se sont inscrites dans l’histoire et le langage. Alors pourquoi nos professeurs les ignorent-ils ? Pourquoi les scientifiques ne nous parlent-ils pas de la science dans sa réalité humaine ? Je vois trois explications. Chacune de ces explications renvoie à une dualité. Elles sont : découverte versus invention, science versus politique et science versus art.

Les scientifiques se voient comme des découvreurs du réel. Les mots sont importants. « Découvrir », c’est littéralement dé-couvrir : enlever une couverture. Il y a au fondement de la science cette idée que toute découverte préexiste au moment où on l’a faite. Le chercheur dévoile la réalité, c’est tout. Son seul mérite consiste à soulever le tissu qui empêche nos yeux de voir ce qu’il a trouvé, qui était là de toute éternité, attendant la lumière. En ce sens, les scientifiques s’opposeraient aux inventeurs. Les inventeurs sont ceux qui font émerger une réalité nouvelle. Le résultat de leur travail, Ce qu’ils font, ne préexiste pas au moment où ils le font. Comme les artistes, les inventeurs créent de toute pièce la réalité qu’ils offrent à voir.

Bien sûr, c’est plus compliqué que cela, pour au moins deux raisons. La première raison tient au fonctionnement de notre cerveau. La deuxième tient au langage.

Premièrement, notre cerveau s’est construit à partir d’une conception particulière du monde. Toute déviation par rapport à cette conception demande une reconfiguration neuronale. Cette reconfiguration n’est pas abstraite, elle est physique : il faut que des neurones qui n’étaient pas en lien jusqu’à présent se connectent. C’est un travail comparable à la fabrication d’une réalité nouvelle. « Comprendre, c’est créer », écrivait Albert Camus.

Dans son livre intitulé Contre la méthode, Paul Feyerabend va plus loin encore dans cette réflexion. Il montre que ce qui initialement n’était pas rationnel en science, le devient lentement, comme à force d’habitude : « Des théories ne deviennent claires et « raisonnables » qu’après un usage prolongé de leurs parties incohérentes. Tel préalable, absurde, déraisonnable et non méthodique, se transforme alors en une précondition inévitable pour la clarté et le succès empirique. »

Deuxièmement, le langage est incontournable. Le scientifique a beau s’efforcer d’être rationnel, les mots qu’il utilise ne lui appartiennent pas. Ce sont des mots que d’autres ont façonné pour décrire leur réalité. Face à une toute autre réalité, ils sont débiles, au sens étymologiques : faibles. C’est pourquoi le scientifique qui découvre quelque chose de radicalement nouveau doit inventer les mots pour décrire sa découverte. Dès cet instant, sa découverte n’est plus une découverte. Elle devient l’invention des mots pour le dire.

Boileau écrivait : « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément ». Tous les récits des découvreurs, toute l’histoire des inventions, toutes les situations où l’on s’affronte à l’inconnu montrent que Boileau a tort. On ne peut jamais bien concevoir ce qui est absolument nouveau, et cela ne peut pas s’énoncer clairement, et les mots pour le dire sont encore à inventer. Celui qui regarde la réalité en face voit un sphinx[4].

Il n’est pas inintéressant de noter que le mythe de l’illumination est un mythe propre aux découvreurs. Seuls les découvreurs peuvent imaginer qu’une lumière s’est brusquement allumée au moment où ils ont fait leur découverte. Pour les inventeurs, c’est impossible : non seulement ils ne savent pas ce qu’ils font, mais cette chose ne préexiste pas. Dès lors, ils ne peuvent pas la reconnaître.

5 | Science versus politique

Il y a un jeu très connu des professionnels de la créativité, qui permet de remonter rapidement à la racine des choses. C’est le jeu des pourquoi. Quelqu’un vous dit quelque chose : demandez-lui « pourquoi ? » Une fois qu’il a fini son explication, redemandez-lui « Pourquoi ? » Et ainsi de suite, jusqu’à ce que les véritables raisons de ses actes vous apparaissent en pleine lumière.

Pourquoi les scientifiques refusent-ils de mentionner leurs peurs, leurs doutes, leurs balbutiements ? Parce qu’ils se voient comme des découvreurs, plutôt que des inventeurs. Pourquoi ? À ce niveau de réflexion, je crois que la réponse implique une autre dualité : science versus politique.

La peur, les doutes, les balbutiements, mais aussi la sexualité, le désir, la jalousie : comment se fait-il que tout ce qui est humain soit systématiquement exclu du champ de conscience du scientifique ? Peut-être parce ce que tout ce qui est humain est aussi politique.

Un journaliste s’étonnait un jour que Michel Foucault, un savant, un professeur au Collège de France, le titulaire de la chaire Histoire des systèmes de pensée, se mette à faire de la politique. Michel Foucault répliqua : « Mais c’est le contraire qui devrait vous étonner. La politique est partout. C’est le silence des professeurs qui est suspect, qui devrait poser question. »

À cette question, Michel Foucault a répondu à sa manière : brillante, dérangeante, incontournable. Dans la conférence qu’il donna à l’Université Pontificale Catholique de Rio de Janeiro, au Brésil, du 21 au 25 mai 1973[5], Michel Foucault démontre que l’investigation scientifique dérive de l’enquête judiciaire, et cette histoire laisse bien plus que des traces dans la forme du savoir scientifique. Il dit : « Avec Platon commence un grand mythe occidental : qu’il y a antinomie entre savoir et pouvoir. S’il y a savoir, il faut qu’il renonce au pouvoir. Là où savoir et science se trouvent dans leur vérité pure, il ne peut plus y avoir de pouvoir politique. Ce grand mythe doit être liquidé. »

Imaginer que l’on est un découvreur plutôt qu’un inventeur, c’est penser que son travail se place dans une dimension de la réalité indépendante de la cité : de ses règles de fonctionnement, de ses valeurs, de son histoire. C’est une manière simple de se mettre à l’écart du politique. C’est exclure du champ mental tout ce qui est susceptible d’interroger la forme du pouvoir en place. C’est réactiver le grand mythe dont parlait Michel Foucault : qu’il y a antinomie entre savoir et pouvoir.

6 | science versus art

La séparation entre art et science est récente dans l’histoire de l’Occident. Que s’est-il passé depuis Léonard de Vinci pour que l’on trouve tellement étrange qu’un scientifique soit aussi un artiste, et tellement suspect qu’un artiste se dise scientifique ? Comment comprendre le grand mouvement de séparation des uns et des autres depuis l’école la plus élémentaire ? Comment expliquer que les uns se placent aux premier rangs de la cité, tandis que les autres éprouvent toutes les difficultés du monde à vivre ? C’est l’une des questions fondamentales de cette recherche, et donc de ce blog.

À la lumière des réflexions précédentes, on peut se demander dans quelle mesure la grande séparation des scientifiques et des artistes ne serait pas essentiellement une distinction dans le rapport qu’ils entretiennent au pouvoir. D’un côté, ceux qui auraient (explicitement ou implicitement) renoncé à interroger le pouvoir, à remettre en cause ses fondements, à mettre en lumière ses conséquences : les scientifiques. De l’autre, ceux qui continueraient à critiquer frontalement la société à travers leurs œuvres : les artistes. Peut-être. À suivre…

Miguel Aubouy

Crédit photographique : ShareGrid Co-Founder, Brent Barbano (unsplash).

[1] Planck, M. (1901), Uber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum. Ann. Phys., 309: 553–563. doi:10.1002/andp.19013090310

[2] Heisenberg, WZ Physik (1927) 43: 172. https://doi.org/10.1007/BF01397280

[3] An Undulatory Theory of the Mechanics of Atoms and Molecules, E. Schrödinger, Phys. Rev. 28, 1049 – Published 1 December 1926.

[4] Miguel Aubouy, Le syndrome de Vasco de Gama, 2015, les éditions Nullius in Verba.

[5] Michel Foucault, Dits et Ecrits, document n° 139